estrategia-electoral

Fidel Gómez | El programa político que plantea El Jacobino, formulado en torno a algunas ideas centrales del socialismo democrático, es novedoso en el panorama actual de la izquierda española, dado el deslizamiento de esta, particularmente en la última década, hacia los postulados del liberalismo globalizado en lo económico, del proceso de uberización en lo laboral, de las premisas de la diversidad en lo político y del nacionalismo identitario en lo territorial. El discurso progresista de transformación social ha quedado condicionado, y en gran medida desactivado, por esta futilidad formalista que preside el pensamiento convencional dominante.

El progresivo abandono del eje material de la política, por la atención centrada en otras causas escamoteadoras del verdadero conflicto social, como el despertar sin fin de las minorías identitarias —cultura woke estadounidense—, está siendo inteligentemente aprovechado por la derecha política, en su amplio espectro del centro al extremo, para sin oposición significativa desarrollar un discurso efectista, que consiste, esencialmente, en reivindicar y patrimonializar el sentimiento de unidad nacional, aprovechando la estólida cesión de este espacio que ha hecho una izquierda acomplejada, al tiempo que practican una efectiva política de vaciamiento del sector público, cuya titularidad se retiene para socializar las pérdidas mientras se privatizan los beneficios, y progresa el clasismo que renuncia a la integración social. La Comunidad Autónoma de Madrid es un ejemplo canónico a este respecto.

Las ideas de El Jacobino están aglutinando a las personas de izquierda que, manteniendo su voto progresista o habiendo pasado ya a la abstención, no se ven representadas por un partido socialista cada vez más fragmentado territorialmente, que renuncia a un mensaje transversal, a sus raíces sindicalistas y asociacionistas de barrio, y a un discurso unitario que se pueda pronunciar en toda España; pero tampoco por las fuerzas políticas desavenidas de las confluencias regionales que abogan por la diversidad y la plurinacionalidad. Son votantes y abstencionistas de izquierdas que encuentran en el discurso jacobino la vuelta a un programa coherente de justicia social, igualdad de oportunidades y estatuto de ciudadanía en todo el territorio nacional. La contribución enriquecedora al debate político, mediante la persuasión racional, que puede hacer una plataforma jacobina de izquierda reconocible merece una estrategia electoral que aspire a una alternativa ganadora.

El lanzamiento de la alternativa debe planearse considerando las características del régimen electoral general para las distintas convocatorias por lo que no resulta ocioso recordar sus características vigentes. Las elecciones generales al Congreso de los Diputados se ventilan en cincuenta y dos circunscripciones, con una distribución proporcional corregida del cuerpo electoral. Como es conocido, el modelo fue diseñado tomando como referencia la estructura territorial de las provincias decimonónicas, sin consideración al nuevo mapa territorial autonómico, entonces en pleno proceso de conformación. El sistema prima a las fuerzas políticas mayoritarias con mejor implantación en el territorio, dificultando la presencia de nuevos actores políticos en ese ámbito y facilitando así la gobernabilidad sobre la base de un sistema bipartidista.

La concentración del voto regional-nacionalista en determinadas provincias, una vez superada la época de las grandes mayorías absolutas (UCD, PSOE, PP), ha ido concediendo una importancia decisiva para la formación de gobierno a los partidos nacionalistas del País Vasco (PNV) y de Cataluña (CiU), y despuntando otros localismos y regionalismos cuasinacionalistas. Durante treinta años, el desarrollo del proceso autonómico federalizante, sin fórmula alguna de cierre, ha desembocado en una conformación de mayorías de gobierno secesionistas reales y potenciales en estos territorios, al tiempo que mantienen su capacidad de influencia, e incrementan su rentabilidad particular, en la política nacional.

Las elecciones municipales, así como las autonómicas residuales que todavía se convocan conjuntamente por conveniencia, exigen una implantación en el territorio que ninguna fuerza política de nuevo cuño puede razonablemente lograr con alguna expectativa de éxito sin haber obtenido algún tipo de representación parlamentaria previa que actúe como palanca, difusor y altavoz mediático de su programa político para el conocimiento general de la alternativa entre la ciudadanía, que sabemos solo atiende a las posibilidades de triunfo.

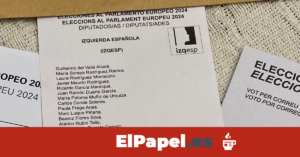

Las elecciones europeas, en cambio, aparecen como un campo electoral óptimo para la presentación de candidaturas sin implantación territorial, al ventilarse en una circunscripción única. En esta clase de votación, la actitud de los ciudadanos es claramente distintiva y más proclive a romper con «el recuerdo de voto» de su opción tradicional al percibir que su decisión no tendrá traslación al gobierno. De manera distorsionada, siguen primando los temas nacionales por encima de los europeos a la hora de ejercer el derecho de voto. Es el momento en que los electores promocionan otros intereses, tanto negativos (voto de castigo) como positivos de ideas políticas percibidas como más o menos utópicas.

Esta fórmula fue seguida con extraordinario éxito por la plataforma electoral que surgió del 15-M (Podemos) en las elecciones europeas de mayo de 2014, consiguiendo un impacto nacional multiplicador por el efecto sorpresa. En la siguiente cita electoral, diciembre de 2015, una coalición de fuerzas de este espacio, estrechamente aglutinadas en torno a esta marca, estuvieron cerca de sobrepasar en votos al PSOE, por el trasvase masivo de voto operado, obteniendo una amplia representación parlamentaria, algo corregida por su desigual arraigo en las circunscripciones electorales.

En la coyuntura política del presente, que naturalmente es distinta de aquella, no deben dejar de valorarse las lecciones aprendidas de aquel fenómeno. En efecto, la marca Podemos se ha desgastado por su división interna y su naturaleza confluente con los nacionalismos girondinos, que diluyen su programa político ad hoc según el código postal. No obstante, los réditos de éxito electoral todavía le permiten mantenerse en un gobierno de coalición, con un innegable programa de protección social, aunque tributario de la concertación política con los nacionalistas, feudos en los que mayor desgaste han sufrido por lo indistinguible de sus ofertas electorales.

La alternativa jacobina, a la hora de presentar una opción electoral, debe valorar su estado en relación con el momento político. Aplicando un análisis DAFO, podemos describir esta situación: la debilidad de abrirse paso en un sistema refractario a las fuerzas políticas sin estructura de partido ni implantación territorial; la amenaza de ser vista como una fuerza «rojiparda», que viene a formar pinza con la derecha para debilitar el bloque progresista; la fortaleza de disponer de un programa material coherente, defendible en toda España y superador de diferencias formales y locales; y la oportunidad de incidir en el rearme político del espacio de la izquierda. Al combinar estos factores, tenemos que de la fortaleza y la amenaza señalada surge el riesgo de quemar la marca por precipitación en la construcción de la alternativa; y de la debilidad y la oportunidad indicada, el desafío de acertar con el momento oportuno para impactar con probabilidades de éxito en el cuerpo electoral.

Fidel Gómez

- El falso debate sobre monarquía o república - 10/01/2023

- Una estrategia electoral jacobina - 12/12/2022

Las municipales de mayo, en las que no se exigen avales para presentarse serían el mejor “laboratorio de pruebas” para ver si hay cabida a un proyecto jacobino.