jacobinismo-3-de-3

Juan Antonio Cordero | (ver parte 1 de 3: Las terribles teorías de la Montaña) (ver parte 2 de 3: Una aspiración ilustrada, democrática e igualitaria) (ver parte 3 de 3: Actualidad del jacobinismo)

Parte 3 de 3: Actualidad del jacobinismo

La fuerza y los ecos del jacobinismo no residen en una fidelidad estéril a una doctrina política rígida, o a unas recetas económicas o institucionales para problemas que cambian bruscamente de forma y de alcance. Si así fuera, su interés sería el de una mera curiosidad histórica, un vestigio más o menos venerable, pero sin utilidad práctica en tiempos y contextos —los actuales— radicalmente distintos de los que presenciaron su alumbramiento. No es el caso; el jacobinismo contribuye a inaugurar una modernidad política en la que todavía vivimos, y lo hace con unas intuiciones políticas, y con una combinación de ambición universalista y determinación pragmática, que siguen siendo pertinentes. Con una vocación de revuelta y de resistencia a cualquier forma de despotismo y superstición que está lejos de haber caducado. Con unas promesas que, por su magnitud, siguen vigentes y —pese a los progresos realizados— pendientes. La influencia que el ideario jacobino ejerció entre sus contemporáneos, prolongada después a lo largo de las sucesivas oleadas revolucionarias y reformistas del siglo XIX y XX, y que sigue ejerciendo en la actualidad, tiene que ver con la radicalidad (de “raíz”) en los diagnósticos, la flexibilidad en los medios y la audacia posibilista (“de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace”, insistía Danton) en las medidas concretas. Pero también –y quizá, sobre todo— con la universalidad de sus valores igualitarios y democráticos, de emancipación y transformación social. Éstos no pasan de moda, ni han dejado de estar presentes en el horizonte colectivo.

Cualquier perspectiva jacobina contemporánea necesita mantener y actualizar esta doble dimensión universalista y pragmática que ha dado históricamente sentido a la reflexión y la práctica jacobina en los últimos dos siglos. Conviene, por ello, distinguir entre lo fundamental y lo accesorio, entre lo necesario y lo contingente en la tradición jacobina, revolucionaria e ilustrada. Entre objetivos persistentes —identificables a lo largo de las distintas generaciones revolucionarias— y prioridades circunstanciales e históricamente condicionadas, de la práctica jacobina.

Eso obliga también a examinar el contenido de las palabras. Ni la Constitución, ni la Revolución, ni la República —y mucho menos el Estado o la nación per se—, son en sí mismos fetiches u objetivos primarios del jacobinismo, aunque estén estrechamente asociados con éste a lo largo de su trayectoria. Son más bien los vehículos que históricamente han permitido organizar la emancipación, resistir a la opresión y articular la defensa y preservación efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de las condiciones para su igualdad y su libertad efectiva. A su utilidad para estos propósitos cabe subordinarlos en última instancia. Es inevitable que, en cada momento histórico, esos valores y esos derechos sólo puedan protegerse pragmática y eficazmente en un perímetro determinado —el de una nación o “sociedad política” constituida en República democrática, en los siglos XIX y XX—, instituidos como derechos de ciudadanía; pero la Revolución y el ideario jacobino, el fundamento y el aliento último de su política, parten de la convicción profunda que se tienen y cabe defenderlos por el mero hecho de ser humanos.

Para no hacer recreación histórica sino política jacobina, se impone por tanto examinar y comprender las condiciones socio-económicas, históricas e institucionales de la realidad y de las sociedades ante la que se pretende intervenir —y en particular, de la sociedad española—, que no se parecen a las que tuvieron que afrontar los revolucionarios de 1789. Ni las amenazas de despotismo vienen hoy de Coronas o de reyes con peluca, ni el oscurantismo ni la superstición proceden (sólo) de las fuentes de antaño, ni los derechos se protegen (sólo) con inscribirlos en una Constitución, ni el poder reside en palacios reales o en Asambleas legislativas susceptibles de tomarse o rodearse, por soberanas que se proclamen. Tampoco todos los conflictos se dan, se ganan o se pierden en los campos de batalla de media Europa, con un pueblo en armas que desfila al ritmo de “La Marsellesa”.

Persisten y se reproducen, eso sí, los mismos fenómenos ante los que se revolvió el primer jacobinismo, a veces dados prematuramente por muertos, y hoy revestidos de otros envoltorios, a veces sorprendentes, frecuentemente engañosos. Estructuras de poder cada vez más difíciles de someter a la voluntad y al interés general. Formas corrosivas de superstición y fanatismo que envenenan la convivencia y las posibilidades de un debate racional y democrático entre iguales. Mecanismos renovados de opresión selectiva que se ensañan con las poblaciones más frágiles y que organizan la “secesión” y la escisión de las sociedades en tribus extrañas, desconectadas e incapaces de hablarse entre sí. Lógicas de privilegio y fragmentación de la ciudadanía, territoriales e identitarias, socio-económicas y culturales. Riesgos para la unidad y —en última instancia— la eficacia y la existencia del espacio de deliberación y decisión pública (la “República” de los jacobinos, que no en vano debía ser “una e indivisible”)… la lista es larga.

Afortunadamente, junto a los nuevos avatares de viejos fantasmas, también surgen nuevas posibilidades de emancipación, de resistencia cívica y de organización política y social para hacerles frente. Nuevos espacios para la denuncia y la concertación, viejas y nuevas oportunidades y medios para el trenzado de solidaridades colectivas y alianzas sociales que los jacobinos del 89 no podrían siquiera haber soñado, dentro y fuera de las fronteras de una nación política que es punto de partida, no de llegada. La España y la propia Europa del siglo XXI se encuentran en una posición muy diferente en el mundo —notablemente más periférica— de la que tenía la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII. Las sociedades y el mundo son hoy mejores, pero también considerablemente más complejos y más integrados de lo que eran cuando los primeros diputados de los Estados Generales llegaron en procesión a Versalles; ninguna de las implicaciones de ello puede negarse o ignorarse.

Los ideales, los valores y algunos reflejos e intuiciones fundamentales del jacobinismo, las principales “teorías terribles de la Montaña, que no retrocedían ante nada”, mantienen hoy, en lo principal, vigencia y pertinencia. Pero su eficacia política depende de la capacidad para acertar en “el combate por las cosas posibles”, sin el cual el jacobinismo es reliquia o nostalgia, arqueología o entretenimiento. Lo advertía y anunciaba el poeta español de la sangre jacobina y el verso de manantial sereno, “está el ayer alerto al mañana, mañana al infinito; ¡hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana —ni el ayer— escrito!”.

Juan Antonio Cordero

(ver parte 1 de 3: Las terribles teorías de la Montaña)

(ver parte 2 de 3: Una aspiración ilustrada, democrática e igualitaria)

(ver parte 3 de 3: Actualidad del jacobinismo)

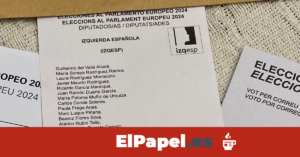

Gracias por este análisis histórico del movimiento jacobino. Tan necesario antes como lo es ahora. Sólo falta ponerlo en práctica y presentarlo a la mesa mediante la participación en las elecciones del año que viene. Un saludo.